2004年 画人日記(第52回) 「 モネ展 」

場所 / 奈良県立美術館

日時 / 2004年 10月2日(土)〜12月5日(日)

主催 / 奈良県、読売新聞大阪本社、讀売テレビ

後援・外務省、文化庁、フランス大使館

晩秋の奈良で待望のモネの展覧会を見た。会 は、「初期」「印象派展の時代」「連作の時代」 「ロンドン」「睡蓮の庭」、5つのコーナーで 構成されていた。最初に感想を言わせてもらう と、50余点の展示作品は、最近の大物作家の 展覧会では決して多い点数ではないが、作品の 一つ一つが密度の濃い、実に素晴らしいものな ので、自分が作品と向き合う時間が心地よくて、有意義な時間を過ごすことができた。

19世紀後半にアート・シーンに登場した 「印象派」と呼ばれる一派は、当時の一般的な 批評は良くなかった。なかでも、モネは印象派 の代表的作家として、いろんな意味で注目され ていた。

モネは、「光と色彩と自然」というテーマで 生涯描き続けた画家である。描く対象は、有機 的なものであり、描かれる世界を誰もが共有す ることができる。しかし、光や自然をモネは 単に美しい風景として、キャンバスに定着させ るのではなく、モネの意識の中で、アレンジさ れ、モネの哲学によって生み出された世界がキ ャンバスに描かれるのである。こうした点に着 目してモネの作品を見ていると、数時間が流れ ていくのがとても速く感じられたのだ。

モネの才能は、初期の作品にすでにその兆し が見え、「光」の存在を充分に生かした風景が 描かれている。画面の構成においては、余分な 要素は一切除かれていて、対象は、「光と自然」 というテーマを忠実に実行していく。

キャンバスは多彩な色によって描かれている が、その筆致そのものにモネの作品の重要なポ イントがあるのだ。モネは一つの作品の中にあ る構成要素(水・樹木・光)などを実に細やかな筆致で使い分け、線の太さ、強弱、色面 としてのバランス、対比する色彩の関係を、丹念に計画された制作プロセスを経て、作品 を完成させていく 。

このプロセスそのものが、モネのオリジナリティであり、才能そのものなのである。我 々がモネの作品に魅了されるのは、こうしたプロセスで練り上げられた「美の世界」なの である。

美しい風景を、光という存在によって生命力を与え、鋭い色彩感覚を持って完成された モネ・マジックよ呼ぶにふさわしい世界が、今もなお多くの人の心を揺さぶり続けるのだ。

作品として楽しむことはもちろん、こうした制作プロセスの解明をしていくのももう一 つの楽しみである。

モネが、美術史上、名を残す画家である理由は、絵画としての価値観に新しい方向性を 見い出したことと、色彩と光の視覚的構成に独自の感性を持っていることである。

ルネサンスからロココ、バロックは写実的なとするなら、印象派は具象から抽象への転 換期と位置づけられ、ピカソ、ミロは抽象となる。 モネの作品の中で、今回は「ロンドン」シリーズというコーナーが大変気に入った。テ ムズ川や国会議事堂をテーマにした作品に憂愁が画面に溢れでて、何とも言えない優しい 雰囲気になっていた。夕陽や日没。その瞬間の映像をモネは捉えて、傑作を生み出した。

彼は晩年、画業の集大成である「睡蓮」シリーズを数多く制作したことは有名である。 自宅の庭に造成した睡蓮が浮かぶ池をモチーフに、モネは大作を描き続けた。

これらの美しい作品の数々は、世界中にコレクションされ、美術ファンを楽しませてい る。モネが描く海。田園風景。森。どれをとっても生命力のある光と色彩が存在する。静 かな作風の中に、細やかな筆致の一つ一つが織り重なり、キャンバスに生命を与えている 。

2004年 画人日記(第51回) 「

マティス展

」

場所 / 東京・国立西洋美術館

日時 / 2004年 9月10日(金)〜12月12日(日)

休館日 / 月曜(11月22日は開館)

開館時間 / 午前9時30分〜午後5時30分

(毎週金曜は8時まで開館)

※入館は閉館30分前まで

主催 / 国立西洋美術館、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション

企画協力 / ポンピドゥーセンター、国立近代美術館

国立西洋美術館でマティスの回顧展が開かれ たので、期待感を胸にさっそく行ってみた。

開館20分前だというのに、すでに長い列が できている。マティスほどポピュラーになると、 幅広い美術ファンが集まるのだろう。

今回の展示の特色は、作品制作のプロセスが 分かるように、完成までの順序を写真を元にし ながら紹介されていることだ。あのマティスの 作品がどのようにして生み出されたのか。作家 マティスを解析する試みとしてはどうやら成功 したようだ。

マティスの作風は、画面を大胆に描き、線と 面の構成力はシンプルで印象的である。

一見、 無意識に描かれた「線」もその太さ、強弱の表 現は全体の構成の中で配置されるまで、試行錯 誤の経過、綿密に計算されたものなのだ。

数多くの原画を巡回していくと、創作の現場 に立ち会っているようで、マティスの制作プロ セスが部分的にも知ることができたように思う 。

マティスとピカソは20世紀を代表する存在 として現代アートの歴史で位置付けられている。 ピカソはエネルギッシュに、テンションを高めて作品と向き合う感じがするし、マティス は少し肩の力を抜き、余裕をもって描いていくような、静のイメージがある。この二人の 作家に共通するのは、最終的にモチーフを形として省略化し、画面上に構成された一つの 要素として配置するということである。そのプロセスで作家のどういうコンセプトがある のか。哲学的でミステリアスなところは作品から想像するしかない。そして、完成するま でに、幾度も修正され、アイデアの盛り込み、形、色、線が決定されていく。

完成までの苦労はもちろんあると思うし、立ち止まる事もあろう。しかし臨機応変に、 才能ある作家は、そこを飛び越え、独自の世界を画面に成立させる。マティスが制作プロセスをわざわざ写真に残したのは、プロセスそのものも作品として考えていたのではない か。本人に聞いてみないと分からないが、その可能性は充分にある。

今回、これだけのマティスの作品が日本で展示されるのは、実に25年ぶりほどになる そうである。現代アートの代表的な作家として、マティスの作品を数多くこの機会に見れ た事は大変よかった。作品それぞれじっくり見ていると、2時間はかかる内容であった。 油彩を中心に、彫刻、切り絵など総作品点数120点ほどで構成された会場。美術館の 企画展として、作家マティスの面白さを紹介する事で大変よくできた企画展であった。

マティスの作品が女性に親しまれているのは、おそらく色彩の鮮やかさとユーモラスで 明るい画風によるものであろう。マティスの作品からは、ゴッホのような情熱的な生々し さを感じさせず、ソフトで愛嬌のある雰囲気が伝わってくる。ポピュラーな作家として世 に広まるには、美術に限らず、音楽、文学の世界でも、シリアスで社会的な作風以外にも、 こうしたユーモアや愛嬌のある作品が好まれるのは誰もが認めるところでもある。

マティスの作品を楽しみながら会場で思ったことに、「様々な人々、世代を超えて、人 種を超えて愛される作品はどういうものだろうか」と言うこと。マティスの作品もその中 に入ることは間違い無い。大衆性のあるものは、いつの時代も支持されるのだ。一見、難 解で親しみにくい現代アートにも、人の支持が得られるのは、作品と見る側との間にコミ ュニケーションがあるからではないだろうか。

今日、混沌とした傾向にある現代アートにとって、忘れかけている大切なものがあるこ とをマティスは教えてくれているのではないだろうか。ただ、世界の政治や社会状況そのものが方向を見失っている今、現状を変える事は容易では無い 。

2004年 画人日記(第50回) 「 若冲と琳派 -きらめく日本の美- 」

場所 / 京都・細見美術館

TEL.075-752-5555

日時 / 2004年 9月17日(金)〜12月26日(日)

休館日 / 月曜(祝日の場合、翌火曜日)

開館時間 / 午前10時〜午後6時

主催 / 細見美術館、毎日放送、京都新聞社

企画 / 京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局

数年前に京都国立博物館で開催された若冲の 回顧展を機に、若冲ブームが沸き起こった。

これだけの絵画を数多く制作していながら我 々はその存在を知ることはなかった。日本や世 界には、まだまだ見知らぬ大作家がいるのだろ うか。いや、きっといるはずだ。

今回は、同じく京都にある細見美術館で「琳 派展7」が開催され、その中で若冲の作品も展 示された。掛軸、屏風など様々な様式に若冲の 画才は際立つ。自らが動物を愛し、にわとりも 飼っていて、今どきのペット愛好家と同じよう に、若冲も可愛がっていたのであろう。

若冲が描くのは、独特の美的世界である。日 本画のモチーフによく登場する鳥やその他の動 物も、若冲が描く世界においては、フィクショ ンとなり、一見現実の世界を見ている様だが、 明らかに違う。そこには絵画を遊ぶ若冲の姿勢 が感じられる。

彼は京都の生まれで、青物関係の店の長男と して跡継ぎを期待されたが、店は次男に譲り、 自分はもっぱら絵画制作に没頭していった 。

若冲は写実的にも突出した表現力を持ち、またユーモアの精神もあり、この二つが同居 しているのが若冲絵画の特色である。若冲が生きていた同時代の江戸時代には、俵屋宗達、 尾形光琳を受け継いだ江戸琳派が存在した。

この展覧会では、若冲と江戸琳派の作品が展示され、見比べてみると大変面白い。どち らも緻密な描写を基本としながら、対照的な表現世界を生み出している。共に絵画として の完成度の高さと楽しさを持ち合わせ、また実に華やいだ江戸期の時代性を感じさせてく れる。江戸時代は、浮世絵や歌舞伎など、艶と華のある文化が魅力的であった。今回の展 覧会では、そうした江戸時代のアートの断面を見ると同時に、現代の日本には無い高い精 神性があることも伝わってくる。

我々はライフスタイルの中に、お茶の世界や、こうした古き日本的な雰囲気を取り入れ、 現代にマッチするインテリアとしての価値を見い出したりするが、これは単に空間を心地 よくするための演出であり、アートとしての深みや輝きは薄く、表面的なものに終始して いる。

江戸時代は鎖国の時代であった。だから、より日本的な独自の世界を追求し、またそれ を求める人間も存在した。封建制度の中で権力者の要求に従って、作らされた作品は今も 数多く残っている。高貴な雰囲気や、きらびやかな色彩と素材の多用によって成立してい るのは、こうした権力者の存在によるものである。権力者の存在は、作家にとってはまず は作品を生み出す上での絶好のスポンサーを獲得したということなのだ。

若冲や江戸時代の作家は、グローバルな情報に影響されることなく、独自の美の創造に 専念することができた。この幸運な出来事が、完成度を深め、精神性の高い作品を生み出 し続けた基盤となった。

今回の展覧会のサブタイトルには「きらめく日本の美」とある。展示された数々の作品 には、宝石のような輝きと魅力が解き放たれていることを意味してるのだろう。会期はま だ充分あるので、ぜひこの秋ご覧ください 。

2004年 画人日記(第49回) 「 リフレクション 山崎つる子 」

場所 / 芦屋市立美術博物館

日時 / 2004年 7月10日(土)〜8月29日(日)

主催 / 芦屋市立美術博物館、(財)芦屋市文化振興財団

助成 / 芸術文化振興基金

今年2月の兵庫県立近代美術館で開催された「具体」 の回顧展にも参加した、地元芦屋出身の山崎つる子の 美術館での初個展が芦屋市立美術博物館であった。

真夏のカンカン照りの中、会場へ到着。予想通りの 刺激的な内容で面白かった。「具体」と言えば半世紀 も昔に関西に登場した前衛アートのグループである。 だから、作家も現在はその年数だけ高齢である。展示 された作品にも50年余りのアーティスト活動の成果 がある。

「具体」の回顧展では、何人もの作家で一つの固ま りとして表現されていたように思うが、

こうして個性 ある「具体」のメンバーの個展となると、また違った 意味での際だった雰囲気が会場に充満していた。

50年前は、まだ戦後日本の美術界も活性化してい こうとする段階で、その後の日本の経済の発展する中 で人々の生活も豊かななり、、様々な分野で新しい価 値観の模索が始まった。

山崎つる子は、工業用塗料や金属などの素材を大胆 に使い、自由奔放に表現する。特に面白かったのは、 2F会場のブリキ板を使った作品で、光の反射を利用しながら、、見る側に作品が放つ様々 な変化を楽しませ、ブリキ板に着色された染料の流出する動感が印象的であった 。

会場は、カラー、ストライプ、タイトル、コンフュージョン、メタリック、リフレクショ ンと6つのテーマで構成されており、山崎つる子の半世紀の制作活動の遍歴が見られる。中 でも全体のメインとなるテーマの会場は、(コンフュージョン)であろう。ビニール塗料を 使った平面作品が展示され、原色のリズムを主体にした構成が展示会場の空間に熱いエネル ギーを与えていた。それぞれの作品から奇抜な発想とユーモア、挑発が感じられた。それは 制作された時代が60年代であったことと深く関係する。60年代とは世界も日本もまさに 動乱時代で、そうした時代にアートによるコミュニケーションを山崎つる子は展開したのか も知れない。

会場の1Fと2Fに展示された今回の山崎つる子の作品群は、今日の日本の現代アートの 源泉であり、それを強く感じることになった。現代アートという意味をどう定義づけるかは 人によって答えも無数にあると思うが、個人の哲学や思想を既成概念を打破した中に定着さ せせることであると思う。「具体」が試みたものはまさにこうしたことではないだろうか。

山崎つる子の作品には、現時点から見ても新鮮で、決して古くわない。むしろデジタル・ アートの盛んな今、デジタルによる合理的な作品は、今から半世紀が過ぎると、その存在価 値は低下するように思えてくるのだが。

芸術はやっぱりその作品に、作家を、人間を感じさせるものがなければならない。このコ ラムを書いている今、世界の人間はオリンピックというイベントを見ている。オリンピック というスポーツの祭典にこれだけの感動があるのは、人間の可能性に対してのすばらしさで あり、競技種目はそれを表現するための手段である。

山崎つる子の今回の展覧会には、半世紀に渡って現代アートを歩んできた一人の作家のパ ワーと、また自分自身の制作活動に対しても、勇気づけられた気がした 。

2004年 画人日記(第48回) 「 アングラ演劇傑作ポスター展 」

場所 / 神戸アートビレッジセンター KAVCギャラリー

日時 / 2004年 7月24日(土)〜8月6日(金)

主催 / 神戸アートビレッジセンター、ポスターハリス・カンパニー

企画製作 / ポスターハリス・カンパニー、

現代演劇ポスター収集・保存・公開プロジェクト

東京と神戸で開催された60年代を中心とした演劇 ポスターの展覧会。アングラ演劇全盛時代の勢いが見 られ、当時の活気は今も新鮮で輝いてる。

宇野亜喜良や横尾忠則らの作家がビジュアルを担当 し、それらは広告宣伝のツールというより、もはや一 つの作品としての存在価値を持っている。もちろんポ スターの素晴らしさと、肝心の演劇の中身が充実して いたからこそ、2倍にも3倍にもその魅力は増すのだ。

今日、デジタル処理されたグラフィック・ツールに よってかなり面白いものは出来るが、アイデアの源泉 としては、

やはりこの60年代周辺にあることが分か る。どれもが強烈な印象を放ち、街角で見かけたなら きっと立ち止まるのではないだろうか。

この時代は高度経済成長期という中、国民がエネル ギッシュに働らき、カルチャーも反権力主義的なメッ セージが色濃く表現された 。

開放的なこうした作品の数々をまとめて見てみると 今の時代が如何に息苦しいものかが分かる。原色のパ ワーがこの時代の象徴的なカラーであった。穏やかで 調和的なカラーで構成されたポスターは少ない。演じる側が見る者に対して、意思表明を明 らかにしていることを現している。

アートとしても秀逸で、グラフィック・デザインの戦後の歴史の中でもっともエキサイテ ィングだった時、その時の雰囲気を伝えてくれた展覧会だった。

この展覧会に併せて、会場の地下のフロアでは、寺山修司の映像作品のプログラム上映が 開催されていた。上記の作品の一つ、寺山主宰の劇団「天井桟敷」も国際的に有名だが、寺 山の才能は無限のようだ。映像作品にも時代を超えた傑作の数々が存在し、私も鑑賞した長 編映画「書を捨てよ街に出よう」はアイデアの凝縮された映像にあふれて、見る側を挑発す るような映画であった。

惜しくも、今回の貴重な演劇ポスターと寺山の映像作品の展覧会は、この会場で終了する。 しかし、これではすべて見られなくなるわけではない。数年後には再びお目にかかれること は充分期待できる。それだけの感動を与えてくれたからである。

ロングセラーと、一時のブームで盛り上がる商品があるが、今回の展覧会で展示されたも のは、時代の嗜好に妥協するわけでもなく、今日でも作品の面白さが正当に評価される続け ている。

そして現在。消すことのできない寺山修司や横尾忠則らの存在を横目で睨みつつ、我々の 個性を、エネルギーを爆発させねばならない。決して二番煎じと呼ばせないように 。

2004年 画人日記(第47回) 「 MoMA展 」

場所 / 東京・森美術館

日時 / 2004年 4月28日(水)〜8月1日(日)

休館日 / 会期中無休

開館時間 / 月・水・木(10 : 00〜22 : 00)

火(10 : 00〜17 : 00)

金・土・日(10 : 00〜24 : 00)

※入館は閉館の30分前まで

主催 / ニューヨーク近代美術館、森美術館、朝日新聞社、テレビ朝日

企画 / ニューヨーク近代美術館、森美術館 後援 / アメリカ大使館

今年の春からスタートした観客動員では期待できる企画展、 「MoMA ニューヨーク近代美術館展」が六本木の森美術 館で開催されている。

コンセプトは「モダンってなに?」。会場のスペースも4 つの部屋に区分されている。「根源に戻って」「純粋さを求 めて」「日常性の中で」「変化に向かって」。このテーマ順 に1880年〜1970年頃迄の作品が年代別に展示されて いる。会場のスタッフに聞くと、かなりの数が日本初公開ら しい。現代アートの歴史を眺めることが出来て、まさに美術 書の編集内容を実践的に体験できる空間になっている。

森美術館の展示風景は、日本の美術館の中でも親しみやす さを感じることができ、新鮮な印象を与える。それは、従来 の考え方の常識的なものとしての「アートに対する受け身の 姿勢」がないことだ。作品と見る人の間に壁がなく、直に触 れている感じがするのだ。それが、最新の都市空間に存在す る森美術館ならではの個性でもある。

20世紀のアートとそれまでの時代のアートとの違いは、 「コミュニケーション」の共有の有無ではないだろうか。平 面、立体それぞれの作品が「コミュニケーション」というこ とを根底に存在していることが分る。その傾向は21世紀に 入った現代も同じで、世界状況の混沌とアートの関係は深い。 20世紀以降、益々テクノロジーの進歩で情報伝達のスピ ードが強まり、見知らぬ国の人や出来事とのコミュニケーシ ョンが可能になった。21世紀型のコミュニケーションの特 長はこうしたITを利用したバーチャルなものに変容し、コ ミュニケーションの在り方そのものに変化が起きた。

こうした現状の中、多種多様な現代アートの傑作が見れる MoMAは、リニュアル作業を終え、世界の美術ファンから注目されている 。

MoMAの展覧会は、数年前、上野の森美術館でも、マチスやピカソの傑作を見たが、そ の時の印象と今回は違う。それは体系的に作品が展示され、現代アートをやさしく、分かり やすく伝えようとする観覧者への配慮がメッセージとしてあるからだろう。またMoMAの コレクションは現代アート・シーンの歴史を物語るものであるから、如何に一つの展覧会と してまとめるか、ということに力点がおかれている気がした。

MoMAのコレクションの基本理念、「近代精神は芸術のあらゆる分野に及ぶ」という考 えには、それまでのアートの概念とは違う未知の分野への方向性が示されている。20世紀 の戦争や巨大化する経済の状況を見据えながら、アートは自らの存在価値を外部とのコミュ ニケーションを意識しながら進化してきた。もはやMoMAに存在するアーティストから影 響を受けた新たなアートは世界中に解き放たれている。

今回個人的には、フランシス・ベーコンの原画をいくつか見れたことがうれしかった。そ れにジャスパー・ジョーンズやアンディ・ウォホールなどの傑作も良かった。

MoMAの作品を見ることは、先にも書いたが、美術書の中身を生で体験できることであ り、そこから収穫出来る情報量のことを考えると、1500円という高い入場料を払っても 決して損はしない。

歴史はまだまだ浅い。21世紀の100年間で、MoMAはどのように変貌を遂げていく のか。それは世界の状況と人間の絡みがもたらす結果でもあると言えよう。

2004年 画人日記(第46回) 「 ベン・ニコルソン 展 」

場所 / 東京・ステーションギャラリー

日時 / 2004年 5月29日(土)〜7月25日(日)

休館日 / 7月19日を除く月曜日、7月20日(火)

開館時間 / 平日10 : 00〜19 : 00

土・日・祝10 : 00〜18 : 00

(入館は閉館の30分前まで)

TEL.03ー3212ー2485

主催 / 東京ステーションギャラリー

(財団法人東日本鉄道文化財団)

東京新聞

いつも内容のある展覧 会を企画する東京ステー ション・ギャラリーで、 イギリスの作家ベン・ニ コルソンの作品が展示さ れた。見る前に予想して いたよりも作品は素晴ら しく、レベルの高い企画 展であった。

一般的には日本ではあ まり知られた作家ではな いのか、会場は観覧者も少なかった。それだけに、アートに精通している美術ファンや関係 者が見ていたのではないだろうか。

ベン・ニコルソンは具象からスタートし、その作風を確立したのは、独特の幾何形体で構 成されたものであった。19世紀の終わりにイギリスで生まれた彼は、その後フランス、イ タリア、アメリカに滞在し、ロンドンの美術学校で学ぶと同時に画家の父からも影響を受け た。一つ一つの作品をじっくり見ていても退屈しないのは、計算された構成美と、配色の見 事さであると思う。

線と面の構成では、モンドリアンなどが代表的な作家だが、ニコルソンにはまた独特の面 白さを画面から感じることができる。私が会場の中で思ったことは、彼の作風は、日本的な 美の感覚とどこかで共有するものがあるのではないか、ということを発見した。それは空間 の扱い方に注目したのである。

風景画を抽象化し、幾何形体としてのシンプルな存在を配置した画面からは、本来無機質 な雰囲気が感じられるのだが、ニコルソンの作品からはむしろ有機的なものを感じることが できる。この一因としては、彼が生まれたイギリス南部の素朴な絵画からの影響があること が分る。またもっともその作風に影響を与えたのは、妻であり彫刻家のバーバラ・ヘップワ ースやヘンリー・ムーアとの出会い、1933年に美術グループ「ユニットワン」を結成し たことが挙げられるだろう。

彼が生きた時代は20世紀のアートにおけるまさに革命的な活動がされた時だけに、ピカ ソやブラック、モンドリアンなどの活動には強い関心も持っていたことは想像できる。

第二次世界大戦以後に制作したボードを使ったレリーフの作品(最終的には表面に油彩) は、20世紀絵画の歴史に残るものとなった。

ベン・ニコルソンはピカソやマチスのような派手さは無いが、作品と対峙した時の心地よ さでは勝るとも劣らない。この思いだけは実際に作品を見てもらわないと分らないことだが。

このベン・ニコルソン展。6月中旬、私がリトグラフの制作で利用している新横浜の版画 工房のスタッフに話してみたら、そのスタッフの知人に展覧会を見た人がいるらしくて、大 変良かった、と好評のようであった。

会期はまだあるので、東京滞在のときにはぜひ見に行って下さい。何と言っても、会場は JR東京駅の建物の中なのですから。

2004年 画人日記(第45回) 「 日本初公開!幻のジャクリ−ヌ・コレクション ピカソ展 」

場所 / 大阪・南港「ATCミュージアム」

日時 / 2004年 5月30日(日)〜7月11日(日)

休館日 / 水曜日

開館時間 / 午前11時〜午後6時(入館は5時30分まで)

TEL.06ー6615ー5006

主催 / 大阪市教育委員会(近代美術館建設準備室)、 産経新聞社

関西テレビ放送、ATCミュージアム

ピカソのエピソードとして、亡くなるまでの数多くの 女性関係がその制作活動に与えた影響の大きさについて は有名な話しだが、今回の日本で開催される展覧会は、 ピカソの2番目の妻として晩年の20年間を支えた、ジ ャクリ−ヌ・ピカソが相続した作品から展示される。し かも、その大半が日本での未公開作品だから、これは美 術ファン必見の展覧会となった。

会場の大阪・ATCミュージアムは京都からはアクセ スが悪く、電車を乗り継いで1時間半ほどの大阪港の埋 め立て地にある。

正直それほど期待していなかったのであるが、実際に 見てみて、大変充実した内容で、自分自身でも明らかに はじめて見る作品の多さと、今まで知らなかったピカソ の芸術性に触れることが出来た。

やはりピカソである。初公開の話題性もあり、平日で も多くの観覧者で賑わい、年齢層も20代〜60、70 代まで幅広い層が印象的だった。

ドローイング、油彩、ペン画、立体など、多彩なピカ ソの作品が集まり、いわゆる名作展のようなテーマでは なく、ピカソの素顔が見れた展覧会だった。自分自身、 今まで何度かピカソの展覧会を見てきたけれど、今回は 過去とは明らかに違うピカソを体験出来てうれしかった。

1973年にピカソが亡くなった時の年齢が91歳。 その間に制作されたピカソの作品点数は6万点に及ぶ膨 大なもので、人間業とは思えない。まさに20世紀の巨 だ。一般的にピカソは、抽象的な絵画の代表的な作家と して知られているが、それではピカソの芸術を一面しか理解していないことになる 。

ピカソ の少年時代からの経歴を見ると、写実的な絵画を起点に始まっていることが分る。ピカソに 限らず、絵画の基本は目の前にある物体や、自然、人間を観察し、写すという作業を体験す る中で、主体的な考えを育てていくことにあると思う。であるから、10代のまだ社会にも 順応していない時期の教育は大変重要で、この時期にどういう家庭に育ち、人間関係を持っ たかも、その後の制作活動には影響を与えることになる。一人の人間の経歴を知ることは、 その作家の作品を楽しむ上でも必要なものであるから、関心のある方は、ピカソに関連する 書籍を読んだり、ホームページを見るのもいいだろう。

ピカソの凄い所は、常識という概念を破り、自らの自由な創造性を生涯追求し続けたこと にある。その背景には、日常生活での人間関係が創作に深く関わり、特に多くの女性関係が ピカソの作品に反映していることは言うまでもない。昨年、ピカソにまつわる女性とそれに 関係する作品を紹介するテレビ番組がNHKで放送された。私も見たが、ピカソのプライベ ートの様子がよく分かった。また映画にはピカソの制作風景をドキュメンタリー風に撮った ものがるが、これ日本でも最近上映され、DVD、ビデオも販売されている。

凄い所に、もう一つ付け加えるならば、遊び心を忘れないということである。ユーモアと 言ってもいいが、これは生涯のピカソの作品に一貫しているものである。制作の場での冷静 な判断と、童心を持ちながら描ていくこと。晩年まで続くピカソの旺盛な活動を支えたもの には、こうした精神が満ちあふれていた。ピカソの作品の構成上、重要なのは「線」による 表現である。人間の体やモノの形を示す線。その個性的な動感は、作品全体の雰囲気に強く 影響を及ぼし、ピカソの膨大な制作体験から身に付いたその「線」はキャンバスの中を自由 に走り動き回り、作品に存在感を与えている。

今回の展覧会は、ピカソ芸術の素顔が見れた、素晴らしい展覧会であった。これだけの未 発表作品が現在公開されることになるとは思ってもいなかったので、貴重な体験であった。

21世紀になっても、さらに人間ピカソの偉大さは語り継がれていくことだろう。作品が 素晴らしいとうことは、それを創造した人間にも何らかの魅力が存在し、その人物の裏側を 知りたいという興味が湧いてくる。

今回の展覧会はまだまだ全国巡回が続くので、どのような反響を呼ぶか、楽しみです。

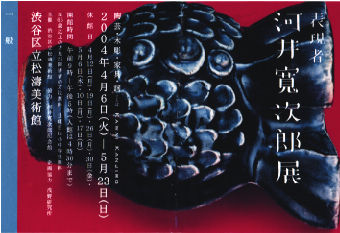

2004年 画人日記(第44回) 「 表現者 河井寛次郎展−陶芸・木彫・家具・詞 ことば 」

場所 / 東京都渋谷区松濤美術館

日時 / 2004年 4月6日(火)〜5月23日(日)

休館日 / 期間中の月曜日

(但し、4月30日(金)・5月6日(木)は休館、5月2日(月)は開館)

開館時間 / 午前9時〜午後5時(入館は4時30分まで)

主催 / 渋谷区立松濤美術館

協力 / 河井寛次郎記念館

企画協力 / 浅野研究所

国吉康雄と同じく昭和初期に活躍した作家、河井寛次郎は日本を代表する陶芸家として、 世界的にも評価を得ている。今回、寛次郎の表現者としての遍歴をたどる作品展が東京渋谷 の松濤美術館で開催された。

陶芸作品はもちろん、その表現世界は幅広く、木彫、家具や書にまで及ぶ。河井寛次郎の 芸術に触れる絶好の機会である。松濤美術館は、渋谷の繁華街から少し離れた所にあり、都 会の雑踏の近くにこんな素晴らしい建築の美術館があることを知らない人も多いことだろう。 この展覧会を機に一度訪れてみることをおすすめします。

陶芸はその良さが分らぬという人も大勢いるが、武士が友好関係を結ぶ象徴として、高価 な茶碗などを贈呈したりする儀式的な出来事はよく知られている。こうした時代背景がある と作品に付加価値が付きその器の値打ちも大きくなる。

寛次郎の作品も、多くの財界人がコレクターとなっているが、そうしたことを語らなくて もいい、普遍的な素晴らしさを作品から感じ取ることができる。形を追求し続けるという時 間の中で生まれた、その作品にだけ存在するただひとつの形。河井寛次郎は、陶芸の分野に 自らの創作意欲を封印することは出来ず、木彫や家具、書に至るまで、表現の可能性を追い 求めて行きます。それは芸術家としての当然の心境であり、また自身の表現に対する挑戦で もあったのです。

それにしても作品から解き放たれる重量感、存在感。色彩と形が融合し、一体となって醸 し出される美の世界。寛次郎は常に日本の伝統を生かしながら、革新的な作品を生み出し続 けたのですが、同時代の海外の作家では、ピカソやミロにも通じるところがあります 。

誰もが美しいものには感動する。このことにおいて否定することは出来ない。そして本当 にいいものは、普遍性をどこかに内在しているのだ。それが見るものに伝わり心からの感動 が起こる。寛次郎の作品が今日も多くの世界の人々に愛され続ける理由として、これらのこ とを基本としながら、作品の持つ骨太な個性に魅了されるのではないか。

京都は東山の五条坂の登窯(のぼりがま)からは、ろくろの技による壺や皿はもちろん、 型を用いた扁壺(へんこ)や硯(すずり)など、自由で大胆な造形が生み出された。どれも が、美しい釉薬と、筒描(つつがき)、貼文(はりもん)、打薬(うちぐすり)、練上(ね りあげ)、泥刷毛目(どろはけめ)などの陶芸の多彩な技法を導入して制作されました。

フランスの著名な文化人アンドレマルローは、河井寛次郎の晩年の激しい作風を見て、 「ベートーヴェン」と叫んだと言います。

今回の回顧展はこの後、巡回し京都のアサヒビール大山崎山荘美術館でも開催されます。 また河井寛次郎の記念館は同じく京都の東山五条にあります。

寛次郎は、常に名もなき職人の質の高い仕事ぶりを高く尊敬していましたが、晩年の家具 制作にもそうした職人芸を愛した寛次郎の思いが込められているように思います。松濤美術 館の素晴らしさが、河井寛次郎の作品をより一層際立たせていました 。

2004年 画人日記(第43回) 「 アメリカと日本、ふたつの世界のあいだで 国吉康雄展 」

場所 / 東京国立近代美術館

日時 / 2004年 3月23日(火)〜5月16日(日)

休館日 / 期間中の月曜日(但し、5月3日は開館、6日は開館)

開館時間 / 午前10時〜午後5時

(夜間開館 / 金曜日は午後8時まで開館)

主催 / 東京国立近代美術館、NHK、NHKプロモーション

後援 / 外務省、文化庁、アメリカ大使館

協力 / 日本航空

東京国立近代美術館で十数年ぶりに国吉康雄の回顧展が開かれた。日本人として生まれな がら海外作家という存在感がある国吉。多くの美術ファンの期待に応えるに充実した内容の 展覧会であった。

日本が昭和と言われ、2つの世界大戦を体験した時代。その激動の時代に国吉は希望を追 い求め、単身アメリカへ渡った。迷いと不安の中、異国で出会った絵画の世界に、国吉は自 分自身の居場所を見つけた。

会場は国吉の年代順にテーマごとに作品が展示され、作家としての生き方が分るように構 成されている。まず初期の作品にある自画像には、国吉の絵を始めた頃の気持ちが伝わって くるような感じがした。国吉の作品には常に生活する人間の姿が描き出され、人間に対する 優しい眼差しと悲哀がある。国吉自身がそうした立場を理解できたのは、異国の中で先の分 らない暮らしをしていたからであり、それが彼の芸術を高めていく土壌となった。

絵を描こうとして夢を抱いて旅立つなら筋の通る話だが、国吉自身は当初そんな気持ちも 無くアメリカへ行ったのだから、絵との出会いはまさに苦悩の中での運命的な出会いといっ た感じがする。

国吉はアメリカの繁栄と混乱を体験する中で、女性の姿にアメリカの現実を感じる。娼婦 やダンサー、酒場で働く女。一時の富と繁栄を謳歌したアメリカの裏側の表情を、国吉は描 き続けた。展示作品の多くはそうした女性をモデルにした作品が並ぶ。

描いているモチーフも、国吉の描く才能と共に作品としての表現力を高め、より魅力的な 女性像が、見る者の心に迫ってくる。国吉の描く女性は、独特の哀愁を感じさせ、何よりも 雰囲気がいいのだ。そこにはセクシーさと品格もある。

傑作を描き続ける画家国吉康雄にアメリカの美術界からも注目が集まり、やがて国吉はア メリカを代表する作家として脚光を浴びる。岡山県出身の国吉は、没後、地元の企業により 彼の作品を展示する美術館が完成して多くのファンが訪れた 。

一度、数カ月の短い間日本に帰国したが、その後祖国日本とアメリカとの境で自身の生き 方を考える。それが作品に昇華したのが、第2次大戦後の作品『ミスターエース』である。 それまでの国吉の画風や色彩はなく、大胆にカラフルなパステルトーンの色彩を使った、仮 面を外した男の顔が描かれた絵であった。この男こそが国吉康雄自身であり、生まれた国日 本と今生きている国アメリカ。この2つの素顔を持つ自身の姿を晩年は描き続けた。

会場の作品は完成度も高く、どれもが優れた芸術作品である。国吉康雄のように時代性を 絵の背景に感じさせる作家は多くいるが、当時の日本とアメリカの関係を思う時、それは現 代にも通じるところがある。アメリカのエネルギー、パワーは魅力的だ。所詮、日本の歩む 道は、アメリカの踏襲に過ぎないかも知れない。

国吉康雄が亡くなって半世紀が経つが、彼の生きざまや作品の持つ説得力は、芸術を超え て、多くの人間の心に響くものではないだろうか。地方巡回もするこの展覧会。機会があれ ばまた訪れてみたいと思う 。

2004年 画人日記(第42回) 「 藤原新也の聖地 」

場所 : 大丸ミュージアム・梅田

日時 : 2004年 3月3日(水)〜3月15日(月)

10 : 00〜19 : 30(午後8時閉場) 会期中無休

主催 : 朝日新聞社

後援 : 富士写真フィルム

昨年の京都・何必館での展覧会の感動に続いて、今年はデパートを舞台に藤原新也ワール ドが大阪の大丸ミュージアム・梅田で始まった。この後展覧会は、東京、京都の大丸で巡回 展示される。

私自身もサイン会に参加しようと、イベント当日の午前10時のオープンに合わせて1階 のエレベータ前に来た。ショッピングがお目当てらしい主婦たちといっしょにエレベータで 上階へ。同乗したほとんどが展覧会のある階で降り、サイン会参加の整理券を手に入れるた め急いで走っていく。藤原新也の人気の高さを改めて知らされた。

総展示点数は300点余り。会場のエントランス付近には書き下ろしのエッセイがパネル 張りで設置され、著者の展覧会に対する意図などが書かれている。

インドと日本。生と死に対して相反する国を、著者は写真に撮り、文章にしてきた。これ だけ多くのファンが藤原新也の表現に魅了されている。それは、氏が放つメッセージが現代 人には警告として響き、また見るもの自身の生きざまを再考させる。リセットさせる力を持 っているからだろう。

藤原の創作活動の歩みが分るように構成された会場は、世界の国々を放浪した著者の視線 が熱く感じられ、そこには人間との素晴らしい出会いがあったことを伝えてくれる。

会場では、人間のポートレートなども数多く見ることができるが、藤原新也の写真は人間 が素直な表情で撮られていて、その人物に対する愛着があふれている。よく思うことだが、 異国の人々は特に子供があんなに笑顔がいいのはどうしてだろう 。

インド放浪の旅は、氏が大学生活をリタイアし、環境の全く違う異国へと向かわせたわけ だが、何もかもが揃った文明国に生まれ、経済的にも安定しているのに、あえて遥か遠いイ ンドの地にあこがれを抱いた氏の心の情景には、きっと荒涼としたものがあったのであろう。 そして当地インドで氏は人生を考え、人間を考え、この日本を考えた。

藤原のように人生の中で、一旦その場から逃避し、自分を見つめ直すことができる人はそ う多くはいない。現状に戸惑いながらもどうすることも出来ない中で日々が過ぎ去っていく。 だから、逃避したいと思うこんな現代人にとっては、藤原新也の写真は普遍性を持って対峙 し、渇いた心を癒してくれる。

様々な人々に見てほしいという思いから、大規模な美術館での個展を断り、あえてデパー トでの展示を選んだ著者。人間、社会、自然に対する深い考察から生まれた300点ほどの 厳選された数々の写真に、多くの観覧者があちこちで会場を移動する。しかし、見入ってし まうから、なかなか先に進めない。藤原新也の傑作写真に囲まれ、幸福な時間を過ごした人 々は、心の隙間にどんなものを詰め込んで会場を後にしたのだろうか。

都会の苛立たしさの中で、ひとときの心地いい時間を藤原の写真と言葉で共有できた人々 は幸福であった。そう思える展覧会だった。

この展覧会「藤原新也の聖地」は大丸ミュージアム・東京での巡回の後、大丸ミュージア ム・京都で行なわれるので、再び訪れて藤原ワールドに浸ってみたいと思う 。

2004年 画人日記(第41回) 「 具体回顧展 」

場所 : 兵庫県立美術館

日時 : 2004年 1月24日(土)〜3月14日(日)

10 : 00〜18 : 00(金・土曜日は午後8時まで)毎週月曜休館

主催 : 兵庫県立美術館、朝日新聞社 後援 : 兵庫県、

兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、

財団法人兵庫県国際交流協会、財団法人

伊藤文化財団

戦後の現代美術の先駆者的存在のグループ「具体」 の回顧展が兵庫で開催された。昨年末からこのイベ ントは大変楽しみにしていたし、実際に体験してみ て予想を裏切らない、充実した内容であった。

「具体」が結成してからすでに50年が経過しよ うとしている。なのに作品そのものは依然斬新で、 今日の時代に存在していても、古臭くなく魅力的で ある。

関西の美術界には現在も個性的なアーティストが 出現し、刺激を与えている。その中で当時の時代に このような国際的な動きをしたグループがあり、し かも情報量としても少ない状況で、よくこれだけの 作品を生み出せたものだと思う。

会場全体が、革新的な生命力を解き放ち、エネル ギッシュでそれが見る者を虜にする。音楽にしても そうだが、優れた作品のアイデアのルーツは、50 年代、60年代に集中する。

会場の半ばに配置されている、現在も活躍中の田 中敦子が1956年に制作した『電気服』はインス タレーション作品で、素材として電球やコードを多 量に使い、電源を入れると、全体が発光し、奇抜な イルミネーションの物体と化す。これは本展覧会の シンボルのような存在だ。

会場全体を見て感じたことは、何ものにも束縛さ れず、表現活動を追求することが本来の姿かも知れ ないということと、また誰しも何かから影響を受け 自らの表現活動を行なうということである。そして もう一つは「遊び心を感じる」ということ。この背 景には必ず「人に見てもらいたい」という素直な気持ちがあり、その純粋な心の動きが作品 に新鮮味を与えているようにも思うし、多くの人の共感を得ていると思うのだ 。

作家として受ける情報や時代状況も当時とは違うが、表現の純粋性という点においては、 1950年代当時の方が未来へ向けての活気が旺盛であったのではないだろうか。成すこと に何もかもが束縛されず、前向きに考えていくことに不安を感じなかった時代。今は正に逆 行している時代なのかも知れない。常に不安や危機感が漂っている。

今回、「具体」回顧展が行なわれるに至ったことは、懐メロ的な記念の意味もあると思う が、現在の時代状況において「具体」の表現を見つめ直すことで、「具体」の活動の意味や 素晴らしさを確認できるという意図からではないだろうか。

戦後日本のアートやデザインの世界の活躍は、70年の大阪で開催された万国博覧会を頂 点とする。そして、「具体」の活動も万博終了後の1972年に解散。

「具体」結成50周年の今年、再びこの活動の全貌を体験することができた。これを機に、 また新しいアートの動きが出てくることを期待したい 。

2004年 画人日記 (第40回) 「 小谷元彦展 」

場所 : KPOキリンプラザ大阪

日時 : 2004年 1月17日(土)〜3月28日(日)

11 : 00〜21 : 00(会期中無休)

主催 : KPOキリンプラザ大阪

協力 : YAMAMOTO gallery

金沢21世紀美術館建設事務局

イセ文化基金

高橋龍太郎

昨年、ヴェネツィア・ビエンナー レに日本代表アーティストとして参 加した小谷元彦。今回の展覧会では、 彼の最新作を含む代表作が展示され ていた。

1990年代以降、日本の現代美 術の歴史を見てみると、概念とか価 値観という根本的な問題が変化して いくのが分る。それはアートの領域 だけの問題ではなく、社会そのもの が変わろうとしている、その大きな 流れの一つであると認識している。 小谷元彦は新世代の日本人として生 まれ、このような混沌とした時代を 生きる作家なのだ。

展示会場を全部見てみて感じるこ とは、作品に新鮮味がある。一つ一 つの作品の完成度が高い。余分なも のが何もない。

つまり、もうすでに理想的な作品 を生み出す力量を備えた作家である ことが証明されているのだ。

「影響を受けている」、と時々音楽 であれ、文学であれ、よく言われることがある。そこには作家に対する批判めいたものがあ るのだ。私は、影響を受けることは別にかまわないと思うが、作品に昇華できているか、い ないかが大切であると思うのだ 。

小谷元彦的な作品は、現代美術のアーティストには傾向として類似した作品もある。しか し、それが一点のみの作品ではなく、今回の展覧会のように多数の作品を目にしたら、小谷 元彦の作品と、小谷元彦的な作品の違いは分ると思う。

小谷元彦が、ヴェネツィア・ビエンナーレに選出されたのも、作品としてのオリジナリテ ィと現代に息づくリアルさではないか。そこには彼の内面にある強烈で繊細な個性が存在す ることと、表現された作品との関係が表裏一体の関係であることは明白である。形としては 見えてこない、作者の心理的な部分も伝わってくるものだ。

会場には、球状の宇宙船のような立体物。女の子の写真。氷柱の巨大化したもの。子鹿の 剥製。DMにも使われた女の子の登場する映像作品など。これらが全体として小谷元彦の世 界を表現している。一見無機質さを漂わせるが、本質は有機的な要素を持つ作品である。

作家として小谷元彦は、自分自身と社会や外界との関係をどう考えているのか。そしてそ んなことをテーマにしながら作品を制作しているのだろうか。作品を見て、小谷元彦に興味 が湧いてきた。

20世紀初頭に登場し、現代アートの概念に驚きを与えたデュシャンのように、小谷元彦 の世界はこれからさらに面白い作品を生み出していくであろう。数年後、数十年後、小谷元 彦の作品は、その時代とどのような関係を持つのだろうか。ぜひ見てみたい 。